3分半钟,从零到600公里——当青岛中车四方的高速磁浮列车像道银灰色的光“贴”着轨道冲出去时,我想起五年前第一次来采访时,工程师丁叁叁摸着刚下线的试验样车说:“再给我们五年,要让中国磁浮站到世界最前面。”如今他站在我旁边笑:“不是‘站前面’,是‘自己造前面’——从动力系统到转向架,每一颗螺丝都没有‘洋标签’。”

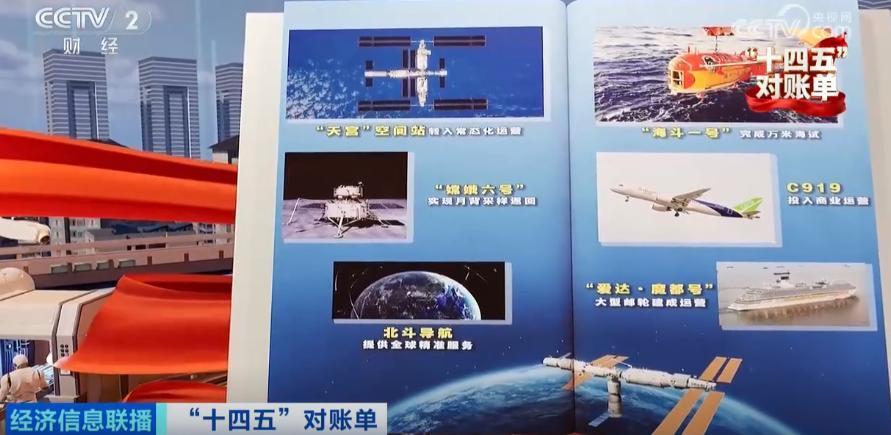

这是“十四五”给“智造”写的第一笔:把“卡脖子”的技术,变成“攥手心”的底气。翻这五年的“对账单”,数字里藏着最实在的“加速度”:规上高技术制造业增加值比“十三五”末涨了42%,高新技术企业突破50万家——相当于每三天就有近千家“科技新手”挤入赛道;人工智能企业从1400多家蹦到5000多家,算下来平均11小时就有一家诞生,连楼下卖早餐的阿姨都知道“现在做AI的比开网约车的还拼”。更接地气的是工厂里的变化:3.5万多家基础级智能工厂、230多家卓越级智能工厂,以前车间里“哐当哐当”的老机器,现在能自己调参数、报故障,连重庆老家县城的汽车配件厂,都用上了“黑灯就能生产”的智能线。

如果说磁浮列车是“天上的亮点”,那地里的庄稼、医院的机器,就是“脚下的温度”。去年回重庆老家,隔壁种玉米的王伯拍着腿说:“现在种子都是‘中国育’,亩产比五年前多200斤,再也不用托人从外地买‘洋种子’。”医院的护士朋友也说:“以前做高端CT要等进口机器,现在国产设备就摆在诊室,拍得清还便宜一半。”这些“藏在日子里的变化”,才是“十四五”最贴心的答卷——科技创新不是实验室里的论文,是饭碗里的安全感,是病床上的踏实感,是工厂里的效率感。

最让我感慨的,是从“跟跑”到“领跑”的转身。国家信息中心主任徐强说,这五年工业增加值从31.3万亿涨到40.5万亿,“三新”经济占比往上跳了一个百分点,尤其是新能源汽车,产量翻了8倍,1300多万辆的规模,连欧洲车企都来中国找技术。更关键的是“怎么跑”:以前创新资源像“散沙”,现在打破了部门墙、企业墙,企业研发投入占比超77%——以前是“科研院所出题,企业答题”,现在变成“企业找痛点,科研院所解难题”。比如重庆一家新能源电池厂,和高校联合搞的“10分钟快充技术”,半年就用到了新车上,比国外同类技术还快30分钟。

站在“十四五”的终点往回看,那些“智造”的轰鸣,不是机器的噪音,是中国产业升级的“心跳声”。从磁浮列车的“贴地飞行”到AI企业的“小时级诞生”,从工厂的“黑灯生产”到农田的“智能育种”,这五年我们跑赢的,不是某一个数字,是“自主”的底气,是“创新”的习惯,是“把命运握在自己手里”的坚定。

下一个五年要来了,丁叁叁说他们的磁浮列车要开始商业化运营,AI公司的朋友说要做“能帮老人买菜的机器人”,王伯说想试试“手机控浇水的智能田”——你看,“智造”从来不是什么高大上的词,是每一个普通人对更好生活的期待,变成了触手可及的现实。

扶稳了,下一趟“科技列车”,要开向更亮的未来了。